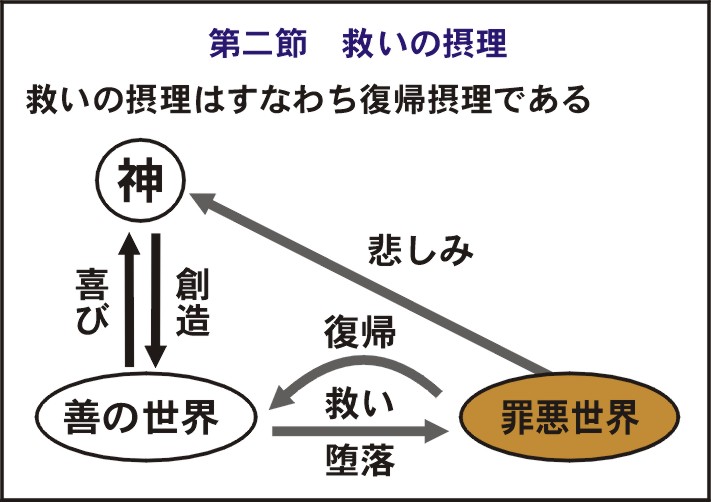

(一) 救いの摂理は即ち復帰摂理である

本文

この罪悪の世界が、人間の悲しむ世界であることはいうまでもないが、神もまた悲しんでおられる世界であるということを、我々は知らなければならない(創六・6)。では、神はこの悲しみの世界をそのまま放任なさるのであろうか。

喜びを得るために創造なさった善の世界が、人間の堕落によって、悲しみに満ちた罪悪世界となり、これが永続するほかはないというのであれば、神は、創造に失敗した無能な神となってしまうのである。それ故に、神は必ずこの罪悪の世界を、救わなければならないのである。

それでは、神は、この世界を、どの程度にまで救わなければならないのであろうか。いうまでもなく、その救いは完全な救いでなければならないので、神はどこまでもこの罪悪の世界から、サタンの悪の勢力を完全に追放し(使徒二六・18)、それによって、まず、人間始祖の堕落以前の立場にまで復帰なさり、その上に善の創造目的を完成して、神が直接主管されるところまで(使徒三・21)、救いの摂理をなしていかなければならないのである。病気にかかった人間を救うということは、病気になる以前の状態に復帰するということを意味するし、水に溺れた人を救うということは、即ち、水に溺れる以前の立場にまで復帰するという意味なのである。罪に陥った者を救うということは、その者を罪のない創造本然の立場にまで復帰させるという意味でなくて何であろうか。それ故に、神の救いの摂理は、即ち復帰摂理となるのである(使徒一・6、マタイ一七・11)。

堕落は、もちろん人間自身の過ちによってもたらされた結果である。しかし、どこまでも神が人間を創造されたのであり、それによって、人間の堕落という結果も起こり得たのであるから、神はこの結果に対して、創造主としての責任を負わなければならない。従って、神はこの誤った結果を、創造本然のものへと復帰するように摂理なさらなければならないのである。神は永存なさる主体であるから、その永遠なる喜びの対象として創造された人間の生命もまた、永遠性を持たなければならない。人間には、このように、永遠性をもって創造した創造原理的な基準があるので、たとえ堕落した人間であるとしても、これを全く消滅させてしまい、創造原理を無為に帰してしまうわけにはいかないのである。それ故に、神は堕落人間を救済し、その創造本然の立場にまで復帰なさらなければならないのである。

元来、神は人間を創造されて、三大祝福を与えてくださることを約束なさったので(創一・28)、イザヤ書四六章11節に「わたしはこの事を語ったゆえ、必ずこさせる。わたしはこの事をはかったゆえ、必ず行う」と言われたように、サタンのために失ったこの祝福を復帰する摂理をなさることによって、その約束のみ旨を成し遂げてこられたのである。マタイ福音書五章48節にイエスが、「それだから、あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがたも完全な者となりなさい」と弟子達に言われたことも、とりもなおさず、創造本然の人間に復帰せよという意味であった。何故なら、創造本然の人間は、神と一体となることによって神性を帯びるようになるから、創造目的を中心として見るときには、神のように完全になるので、こう言われたのである。

概要

- 喜びを得るために創造なさった善の世界が、人間の堕落によって、悲しみに満ちた罪悪世界となり、これが永続するほかはないというのであれば、神は、創造に失敗した無能な神となってしまう。それ故に、神は必ずこの罪悪の世界を、救わなければならない。

- 神の救いの摂理は復帰摂理。

- 復帰摂理の目的は、本来神の創造目的であった、善の対象である天国をつくることに他ならない。

(二) 復帰摂理の目的

それでは、復帰摂理の目的は何であろうか。それは本来神の創造目的であった、善の対象である天国をつくることに他ならない。元来、神は人間を地上に創造なさり、彼等を中心として、まず地上天国を建設しようとされた。しかし、人間始祖の堕落によって、その目的を達成することができなかったので、復帰摂理の第一次的な目的も、また、地上天国を復帰することでなければならないのである。復帰摂理の目的を完成するために来られたイエスは「みこころが天に行なわれるおとり、地にも行なわれますように」(マタイ六・10)と祈れと言われたり、「悔い改めよ、天国は近づいた」(マタイ四・17)と言われたが、これらのみ言は、みな、復帰摂理の目的が、地上天国を復帰するところにあったということを立証するのである。

(三) 人類歴史は即ち復帰摂理歴史である

我々は既に、神の救いの摂理は即ち復帰摂理であるということを明らかにした。このことからして、人類歴史は、堕落した人間を救い、彼等をして創造本然の世界に復帰させるためにされた摂理歴史であるといわなければならない。それでは、果たして人類歴史が即ち復帰摂理の歴史であるかどうかということを、我々はここで、各方面から考察してみることにしよう。

第一に、文化圏発展史の立場から考察してみることにする。古今東西を問わず、いかなる悪人であっても、悪を捨てて善に従おうとする本心だけは、誰でも共通に持っている。だから、何が善であり、如何にすればその善をなすことができるのかということは、知能に属することであり、時代と場所と人がそれぞれ異なることによって、それらは互いに衝突し、闘争の歴史をつくってきたのであるが、善を求めようとする人間の根本目的だけは、すべて同じであった。では何故、人間の本心は、如何なるものによっても取り押さえることのできない力を持ち、時間と空間を超越して、善を指向しているのであろうか。それは、善の主体であられる神が、神の善の目的を成就するための善の実体対象として、人間を創造なさったからで、たとえ堕落人間がサタンの業により、善の生活ができないようになってしまったとしても、善を追求するその本心だけは、そのまま残っているからである。従って、このような人間達によってつくられてきた歴史の進みゆくところは、結局善の世界でなければならない。

人間の本心が如何に善を指向して努力するとしても、既に悪主権の上におかれているこの世界においては、その善の実相を見ることができなくなってしまっているので、人間は時空を超越した世界に、その善の主体を探し求めなければならなくなった。このような必然的な要求によって誕生したのが、即ち宗教なのである。このように、堕落によって神を失ってしまった人間は、宗教をつくり、たえず善を探し求めて、神に近づこうとしてきたので、たとえ宗教を奉じてきた個人、民族、あるいは国家は滅亡したとしても、宗教それ自体は今日に至るまで、絶えることなく継続してそのまま残ってきたのである。それでは、このような歴史的な事実を、国家興亡史を中心として、検討してみることにしよう。

まず、中国の歴史を見ると、春秋戦国の各時代を経て、秦統一時代が到来し、そして前漢、新、後漢、三国、西晋、東晋、南北朝の各時代を経て、隋唐統一時代がきた。さらに、五代、北宋、南宋、元、明、清の時代を経て、今日の中華民国に至るまで、複雑多様な国家興亡と、政権の交替を重ねてきたのであるが、今日に至るまで、儒、仏、仙の極東宗教だけは、厳然として残っているのである。次にインドの歴史をひもといてみても、マウリア、アンドラ、クシャナ、グプタ、ヴァルダーナ、サーマン、カズニ、ムガール帝国を経て、今日のインドに至るまで、国家の変遷はきわまりなく繰り返してきたわけであるが、ヒンズー教だけは衰えずにそのまま残っているのである。また、中東地域の歴史を見れば、サラセン帝国、東西カリフ、セルジュク・トルコ、オスマン・トルコ等、国家の主権は幾度か変わってきたのであるが、彼等が信奉するイスラム教だけは、連綿としてその命脈が断ち切られることなく継承されてきたのである。つづいて、ヨーロッパ史の主流において、その実証を求めてみることにしよう。ヨーロッパの主導権はギリシャ、ローマ、フランク、スペイン、ポルトガルを経て、一時フランスとオランダを経由し、英国に移動し、それが、米国とソ連に分かれ今日に至っているのである。ところが、その中においても、キリスト教だけはそのまま興隆してきたのであり、唯物史観の上に建てられた専制政体下のソ連においてさえ、キリスト教は、今なお亡びずに残っている。このような見地から、すべての国家興亡の足跡を深く省みるとき、宗教を迫害した国は亡び、宗教を保護し育成した国は興隆し、また、その国の主権は、より以上に宗教を崇拝する国へと移されていったという歴史的な事実を、我々は数多く発見することができるのである。従って、宗教を迫害している共産主義世界の破滅の日が、必ず来るであろうということは、宗教史が実証的にこれを裏づけているのである。

歴史上には、数多くの宗教が生滅した。その中でも影響力の大きい宗教は、必ず文化圏を形成してきたのであるが、文献に現れている文化圏でけでも、二十一ないし二十六を数えている。しかし、歴史の流れに従って、次第に劣等なものはより優秀なものに吸収されるか、あるいは融合されてきた。そして近世に至っては、前に列挙したように、数多くの国家興亡の波の中で、結局、極東文化圏、印度文化圏、回教文化圏、キリスト教文化圏、の四大文化圏だけが残されてきたのであり、これらはまた、キリスト教を中心とした一つの世界的な文化圏を形成していく趨勢を、見せているのである。故に、キリスト教が、善を指向してきたすべての宗教の目的を、同時に達成しなければならない最終的な使命を持っているという事実を、我々はこのような歴史的な帰趨を見ても、理解できるのである。このように、文化圏の発展史が数多くの宗教の興亡、或いは融合によって、結局、一つの宗教を中心とする世界的な文化圏を形成してゆくという事実は、人類歴史が、一つの統一世界へと復帰せれつつあることを証拠立てるものである。

第二に、宗教と科学の動向から見ても、我々は、人類歴史が復帰摂理の歴史であるということを知ることができる。堕落人間の両面の無知を克服するために生じた宗教と科学が、今日に至っては、統一された一つの課題として、解決されなけっればならないときが来たということは、既に総序において論じた。このように有史以来、互いに関連することなく独自的に発達してきた宗教と科学が、今日に至って、各々その行くべきところに到達し、一つのところで、互いに相合わなければならないようになったという事実は、人類歴史が今まで、創造本然の世界を復帰する摂理路程を歩いてきたということを、我々に物語っているのである。もし人間が堕落しなかったとすれば、人間の知能は、霊的な面において最高度に向上したであろうから、肉的な面においても最高度に発達し、科学はそのとき、ごく短期間の内に驚くほど向上したはずであった。従って、今日のような科学社会は、既に人間始祖当時において成就されるはずであったのである。しかし、人間は堕落によって無知に陥り、そのような社会をつくることができなかったから、悠久なる歴史の期間を経て、科学をもってその無知を打開しながら、創造本然の理想的科学社会を復帰してきたのである。

しかし、今日の科学社会は極めて高度に発達し、外的には理想社会へと転換することができる、その前段階にまで復帰されてきている。

第三に、闘争歴史の帰趨から見ても、人類歴史は復帰摂理歴史であるという事実を知ることができる。財産を奪い、土地を略奪し、人間を奪い合う闘争は、人間社会の発達と共に展開され、今日に至るまで悠久なる歴史の期間を通じて、一日も絶えることなく続いてきたのである。即ち、この闘いは家庭、氏族、民族、国家、世界を中心とする闘いとして、その範囲を広め、今日に至っては、民主と共産の二つの世界が最後の闘争を挑むというところまで至っている。今や、人類歴史の終末を告げるこの最後の段階において、天倫はついに、財物や土地、或い人間を奪いとれば幸福を増進させることができるだろうと考えてきた歴史的な段階を越えて、民主主義という名を掲げて、この世に到来してきたのである。第一次世界大戦が終わった後は、敗戦国家が植民地を奪われたが、第二次世界大戦においては、戦勝国家が次々に植民地を解放する現象が現れてきた。一方、今日の強大国家は、それらの一つの都市よりも小さい弱小国家を国連に加入させ、それらの国を経済的に援助するだけでなく、自分達と同等な権利と義務とを与え、すべて兄弟国家として育成しつつあるのである。それではこの最後の闘いというのはどのようなものであろうか。それは理念の闘いである。しかし、今日の世界を脅かしている唯物史観を完全にくつがえすことができる真理が現れない限り、民主主義陣営と共産主義陣営の二つの世界の闘いは、永遠に絶えることがないであろう。それ故に、宗教と科学とを、統一された一つの課題として解決することのできる真理が現れるとき、はじめて、宗教を否定して科学偏重の発達を遂げてきた共産主義思想はくつがえされ、二つの世界は一つの理念の下に、完全に統一されるのである。このように、闘争歴史の帰趨から見ても、人類歴史は、創造本然の世界を復帰する摂理歴史であるということを否定することはできないのである。

第四に、我々は聖書を中心として、より詳しく、この問題について調べてみることにしよう。人類歴史の目的は、生命の木(創二・9)を中心とするエデンの園を復帰するところにある(前編第二章第一節(一))。ところで、エデンの園とは、アダムとエバが創造された、あの局限地域をいうのではなく、地球全体を意味するのである。もしエデンの園を、人間始祖の創造された、ある限定された地域だけをさしていうのだとすれば、地に満ちるほど生めよ殖えよといわれた神の祝福のみ言(創一・28)によって、繁殖するであろう数多くの人類が、一体どうしたらその狭い所にみな住むことができるであろうか。

人間始祖が堕落したために、神が、「生命の木」を中心として建てようとしたエデンの園は、サタンの手に渡されてしまったのである(創三・24)。故に、アルパで始められた人類罪悪歴史が、オメガで終わるときの堕落人間の願望は、罪悪をもって色染められた着物を、清く洗い、復帰されたエデンの園に帰ってゆき、失った「生命の木」を、再び探し求めていくところにあるのだと黙示録二二章13節以下には記録されている。では、聖書のいうこれらの内容は、何を意味するのであろうか。

既に、堕落論において明らかにされているが、「生命の木」とは完成したアダム、即ち、人類の真の父を意味しているのである。父母が堕落して、その子孫もまた原罪をもつ子女達となったので、この罪悪の子女達が、創造本然の人間にまで復帰するためには、イエスのみ言通り、すべての人間が新生しなければならないのである(重生論参照)。従って、歴史は、人類を再び産んでくださる真の父であられるイエスを探し求めてきたのであるから、歴史の終末期において、信徒達が願望し、探し求めていくものとして記録されているヨハネ黙示録の「生命の木」とは、とりもなおさずイエスのことをいうのである。我々は、このような聖書の記録を見ても、歴史の目的は、「生命の木」として来られるイエスを中心とした、創造本然のエデンの園を復帰するところにあるということを理解することができる。黙示録二一章1~7節にも、歴史の終末においては、新しい天と新しい地とが現れるであろうと、記録されているが、これはまさしくサタンの主管下にあった、先の天と地が、神を中心とするイエスの主管下の、新しい天と新しい地に復帰されるということを意味するのである。ロマ書八章19~22節には、サタン主管下にうめき嘆いている万物も、終末に至って火に焼かれてなくなるのではなく、創造本然の立場に復帰されることにより、新たにされるために(黙二一・5)、自己を主管してくれる、創造本然の神の子達が新たに復帰されて出現することを待ち望んでいると記録されている。我々は、このように各方面から考察してみるとき、人類歴史は、創造本然の世界に復帰する摂理歴史であるということを、明らかに知ることができるのである。